爭議解決機制之選擇

1. 前言:

締結合約之初,除規劃設想交易條件、履約內容外,亦應針對履約不順遂所生爭議預作安排。此類安排涉及爭議解決機制之選擇。而爭議解決機制略有訴訟、仲裁或其他爭端解決機制(ADR;例如調解或和解)。應如何進行妥適預先安排,或因各類解決機制程序、效力、時間、進行方式等有異。本文將簡略介紹訴訟與仲裁機制並試做比較,以提供選擇爭議解決機制時之判斷協助。

2. 爭議處理機制:

2-1. 訴訟

原則上,合約內未約定仲裁條款時,爭議之處理應經法院訴訟解決。合約爭議所行之訴訟,通常為一方當事人請求他方當事人為一定行為或不為一定行為(例如:履行合約義務即請求為一定行為;請求法院命他方當事人於競爭對手公司服務,以履行競業禁止義務,即請求不為一定行為)。此外,請法院以判決確認合約中特定法律關係存在或不存在,亦為訴訟型態之一(例如:請求法院確認履約義務已因特定原因而不存在)。

一般訴訟程序需進行三個審級,即地方法院、高等法院及最高法院。目前,每一審級訴訟程序所需時間約為六個月,若事件複雜,則需時更長。如原、被告雙方對下級審法院不利於己之判決為上訴,則進行三個審級大概需費時二年。

民事訴訟需給付裁判費,裁判費由原告提起訴訟時先行繳納,法院於判決時,再依原、被告勝訴之多寡決定兩造負擔比例。例如:法院判決原告全部勝訴,則訴訟費用應由被告負擔;若判決原告之請求一半有理由、另一半無理由駁回,則訴訟費用由原、被告各自負擔二分之一。

我國民事訴訟之裁判費於九十二年修訂民事訴訟法時略做調降,修正方向為財產訴訟之訴訟標的金額越高,裁判費之比例略為下降。不過,變動只從1%降到0.8%,為求粗算簡單,建議以1%計算。不過,1%只是第一審法院的裁判費,若上訴時,上訴人需繳納裁判費,而裁判費為第一審之1.5倍,亦即訴訟標的金額之1.5%。綜上所述,打一場官司光是裁判費就需要訴訟標的金額之4%。

民事訴訟進行時,兩造當事人乃對立角色,需互為攻擊、防禦。對雙方情誼多有減損。此外,訴訟之進行由法官為之,而法官的養成多為法律背景,對於其他專業領域瞭解有限。因此,或產生法官之認定悖於社會或專業理解,或造成程序拖延。

末以,民事訴訟程序係以公開法庭行之,若涉訟爭端內容有機密性資料,恐因之外洩。

2-2.仲裁:

仲裁判斷與法院判決有同樣的效力。換言之,當事人得以仲裁判斷向法院聲請執行裁定後,進行強制執行。

以仲裁程序解決爭議,除合約內訂有仲裁條款者,需以仲裁解決爭議外,亦得由雙方合意達成仲裁協議,以仲裁程序為爭議解決機制。

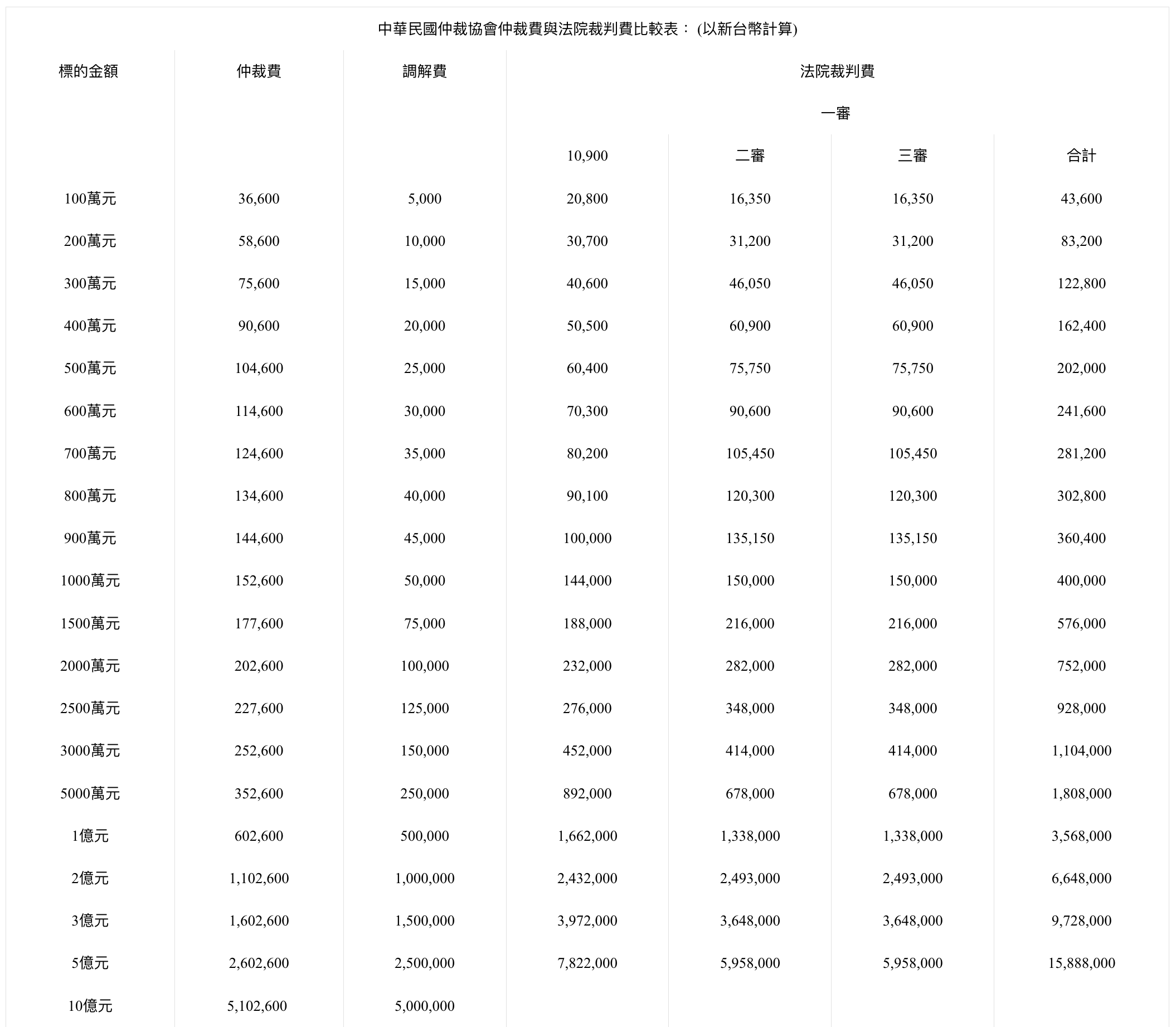

仲裁費用與民事訴訟裁判費相似,以標的金額之一定比例計算,並且標的金額越高,比例越低。唯相較於民事訴訟4%之裁判費,仲裁費用相形便宜的多。仲裁費用約於標的金額之4%至0.5%之間(請參閱下表)。

中華民國仲裁協會仲裁費與法院裁判費比較表: (以新台幣計算)

(資料來源:中華民國仲裁協會網站)

在時效方面,仲裁人需於仲裁庭組成之日起六個月內完成仲裁;必要時,得延長三個月。

當事人間之仲裁協議若未約定仲裁人或其選定辦法者,則由兩造當事人各選一名仲裁人,再由雙方選定之仲裁人共推一名主任仲裁人。又仲裁人皆具各業專門知識或經驗之專家,或得達成認定事實之正確性,並令仲裁判斷較為雙方接受。又仲裁程序不對外公開,得避免營業上機密外洩。

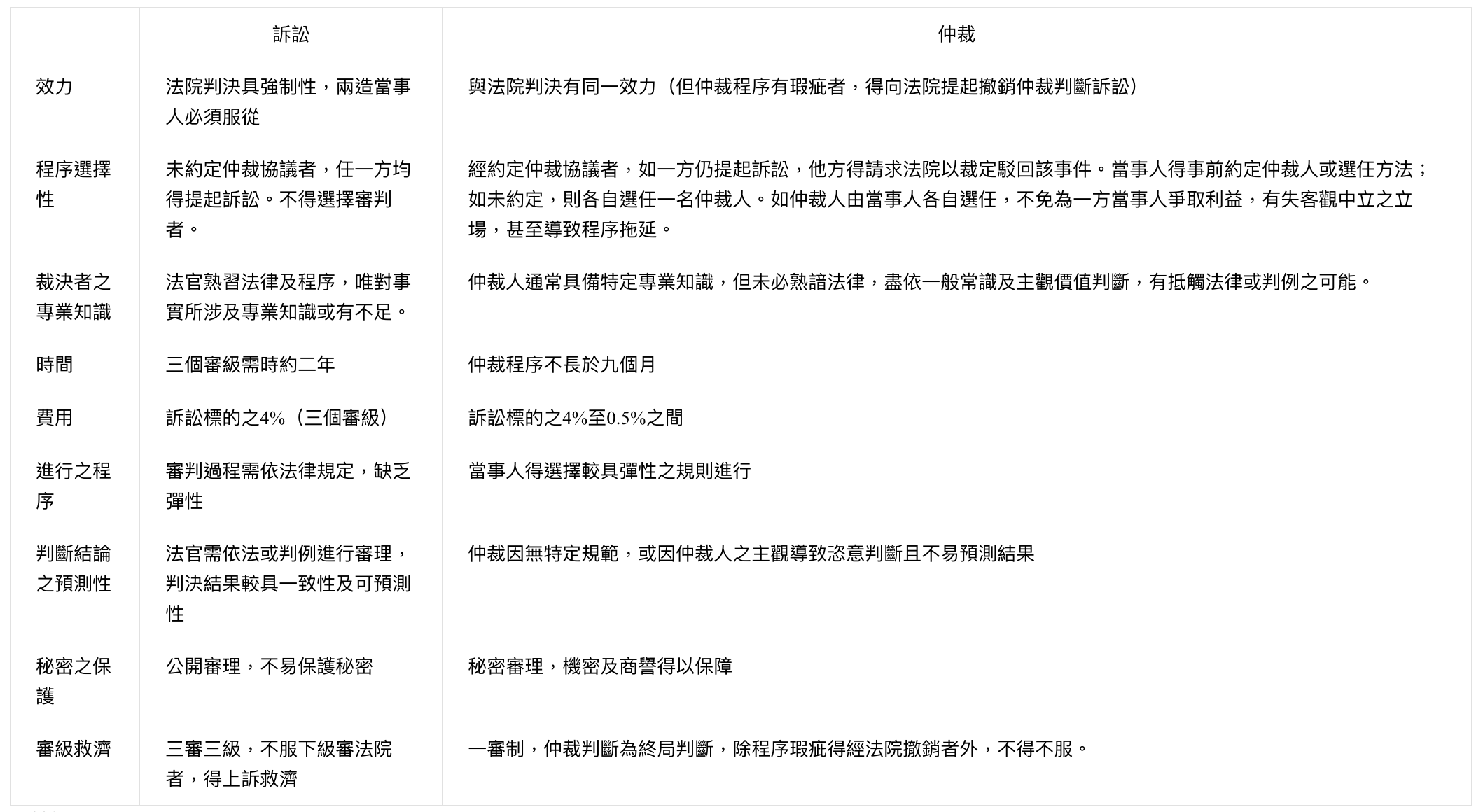

2-3. 訴訟與仲裁之比較:

3. 結論:

於締結合約之際預先約定日後紛爭解決機制,得因事件、交易性質而採取不同的爭議解決方式。除前述外,尚因注意交易對象之國籍、公司(主要營業處所)所在地,倘若交易相對人為外國公司,因需考量日後紛爭進行之判決(例如:中華民國法院判決),另一國家法院是否承認,得否進行強制執行等諸多因素,一般國際交易當事人多約定有仲裁條款。本文或得提供於選擇訴訟或仲裁之部分判斷助益,但囿於每一事件之獨特性,於決定爭端解決機制時,宜與法律專業討論。